复苏已然 分化持续【2015年上半年刊】

(一)量价对比 深圳一枝独秀

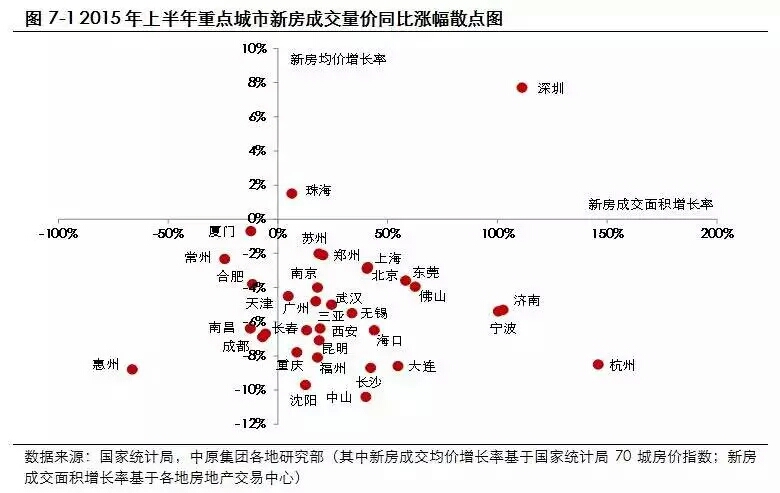

2015年上半年,33个重点城市新房市场整体呈现“量升价跌”趋势。在各方面利好政策的刺激下,新房成交面积增幅明显,33个重点城市的平均涨幅在30%上下;同时新房成交均价也有企稳迹象,平均跌幅在5%左右。

从城市角度来看,深圳无疑是上半年表现最好的城市,成交面积和均价分别同比上涨111%和8%。我们认为深圳楼市之所以如此火爆,除了前文提到的政策因素以外,还与其产业结构、自贸区前景以及投资需求增加有很大的关系。其他三个一线城市成交均价依然较去年同期小幅下滑,但北京上海成交量增幅均超过40%。随着两市公积金贷款新政的出台,预计下半年成交均价将出现小幅增长。

在二线城市中,大多数城市新房市场呈现“价跌量稳”的趋势。其中值得关注的是杭州,成交量同比增幅近150%,创近5年来新高。宽松的政策环境以及开发商“以价换量”的销售策略是其成交量创新高的主要原因。三四线城市表现相对较差,部分城市甚至出现“量价齐跌”的趋势,高库存依然是市场的主旋律。

(二)开盘认购 城市分化凸显

城市间市场的分化也体现在新开盘认购率上,中原从2014年初以来,监测了22个城市每周新开盘当日的认购情况。这些城市包括:深圳、重庆、成都、武汉、南京、长沙、无锡、厦门、福州、大连、海口、南昌、南宁、西安、常州、宁波、惠州、中山、广州、长春、苏州、珠海。

通过新开盘的资料可以看到,经历春节淡季之后,各城市的推盘套数显著提高,尽管推盘套数的总量与2014年同期相比尚有差距,但近一阶段认购率一直处于高位。这种状况一方面确认了市场供应下降,另一方面又反映了楼市的热度不减。

从开盘认购率的角度,我们可以看清楚楼市热度在城市间分化的状态。下表是由2015年开年以来,第1周至第26周各城市开盘认购率计算得来,四列指标分别是各城市认购率大于20%、大于40%,大于60%和大于80%的周数占总周数的比例,单元格颜色越红则表示该城市在表现越好,越淡则表现越差。

在监测的22城市中,表现最好的当数深圳、厦门、南宁、南京、苏州和惠州这6个城市,它们每一个阶段的占比都排在22城前列。

(三)供求格局 去库存任务艰巨

去库存是今年楼市的主旋律,但以上半年数据来看,这项工作依然艰巨。

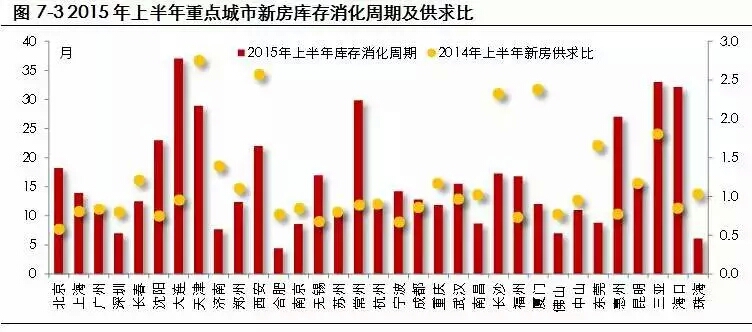

以新房库存消化周期来看,2015年上半年,33个重点城市库存消化周期整体与2014年上半年基本持平,较2014年末甚至有小幅上涨,大部分城市均超过了12个月。其中大连、天津、常州和惠州等城市库存消化周期超过了25个月。结合前文的销售数据来看,这些城市今年上半年的表现可分为两类:一是房价下跌幅度较大,“以价换量”趋势明显;二是房价调整未到位,量价齐跌。而与之形成鲜明对比的深圳、济南、佛山等城市,其库存消化周期小于10个月,相应销售端的表现也十分健康,未来发展空间可期。

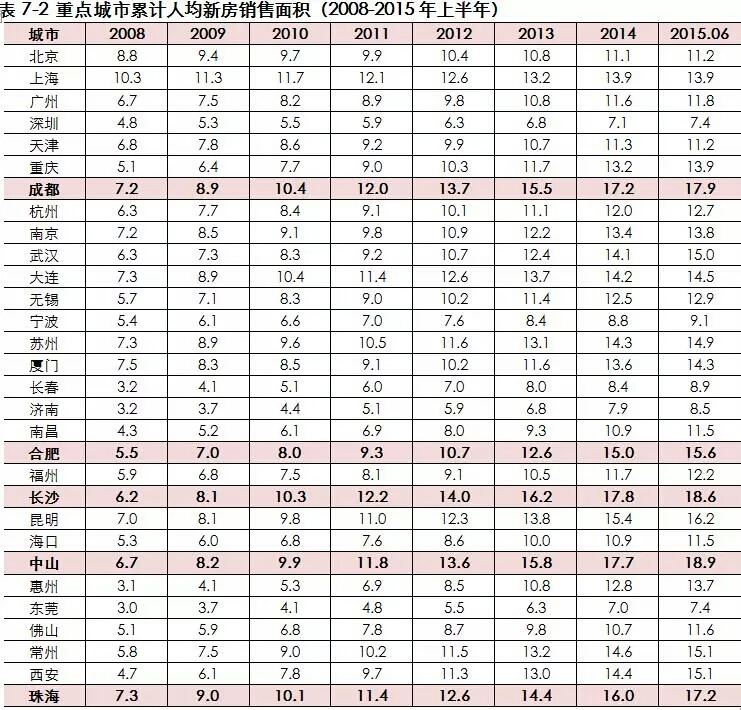

另外,我们还注意到部分城市虽然库存消化周期较短,但成交量价走势依然不容乐观。我们认为这主要是因为这些城市新房市场前期发展过快,总量接近饱和,未来需求增速有限。对此,可以通过累计人均新房销售面积来量化的考察。由下表可以看到,截至到2015年6月,一线城市累计人均新房销售面积均低于12平米/人(除上海外),且近几年走势平稳。其中深圳这一指标仅为7.4平米/人,这也从基本面解释了今年深圳楼市火爆的原因。而成都、合肥、长沙、中山和珠海等累计人均新房销售面积高于15平米/人的城市(表中红色底纹)。虽然这些城市新房库存消化周期较短,但其由于其前期新房销售增速已大幅超越人口增速,部分需求已然被提前消化。因此今年上半年,这些城市的成交数据也不理想。

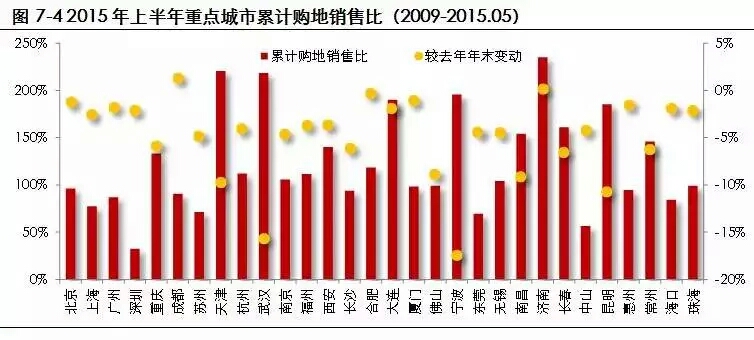

土地市场同样也反映出城市表现的分化。虽然土地的供求并不直接影响新房成交,但却是新房市场未来供求关系的风向标。截止到2015年5月,重点城市累计购地销售比较去年年末普遍下滑。这一方面反应出今年上半年土地市场的冷清,但也显示未来新房市场的供求关系或将改善。从具体城市来看,一线城市均处于供不应求的状态,土地库存被持续消化。二三四线城市分化较明显,天津、武汉、宁波等城市累计购地销售比超过200%,在土地供大于求的情况下,今年上半年土地成交明显收缩,供求关系改善。但大连、西安、常州等城市在土地、新房库存均严重高企的情况下,今年依然大规模供地,未来供求形势将更加严峻。

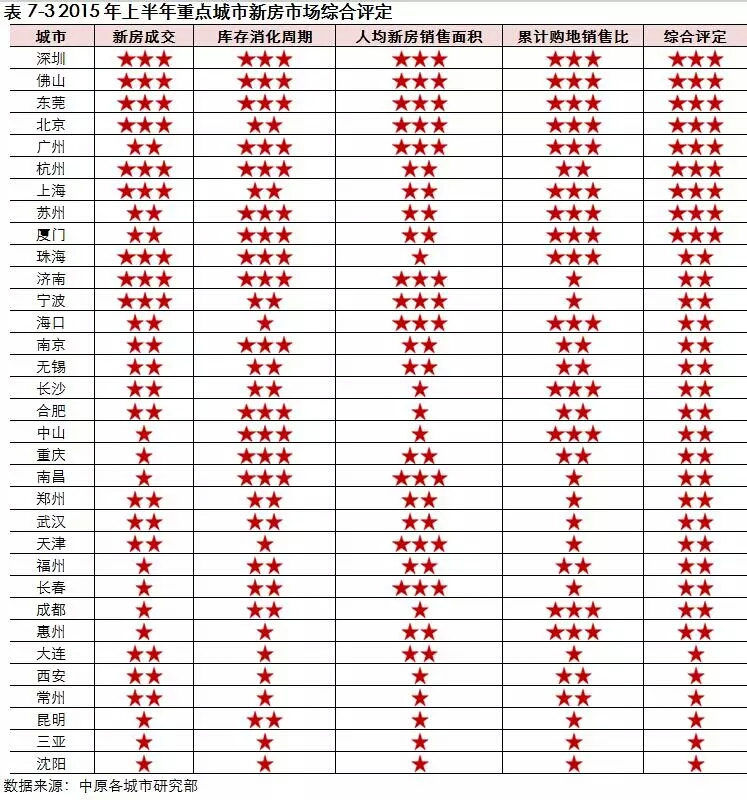

(四)重点城市新房市场潜力预测

供求关系是决定楼市未来前景的基本规律。短期内,存量消化周期反映供应压力,中长期来看,供应端的因素比较容易量化分析,比如土地、新开工等,而需求端则需从需求的本质——人口入手。

从长期来看,一个城市未来新房市场的发展潜力主要由这个城市的人口所决定,更准确的说是由适龄购房人口所决定。因此我们从常住人口增长率和常住人口年龄结构分布这两个指标来分析。

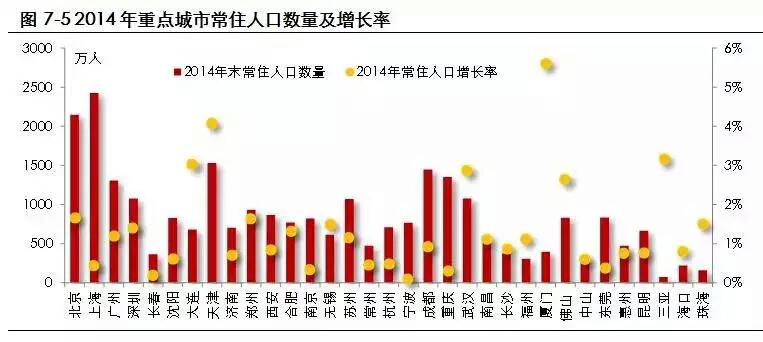

首先从常住人口增长率的角度来看。在我们统计的33个重点城市中,所有城市常住人口数量均呈现正增长,但增速差异明显。一线城市中,上海2014年人口增速明显放缓,仅为0.4%;北京、广州和深圳依然保持1.2%以上的稳定增长。二三四线城市中,厦门、天津、大连、三亚等城市常住人口增速较快,均超过3%,而宁波、长春、东莞等城市的常住人口增速则不足0.5%。

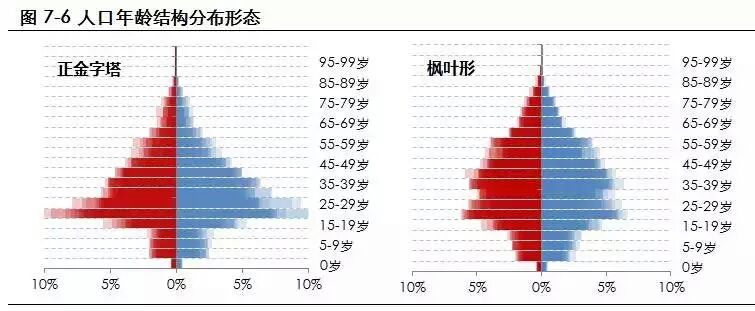

常住人口的增速是新增需求的基础,而人口年龄结构则体现未来长期需求潜力。通过对当前重点城市购房者年龄结构的分析可以发现,刚需特征明显——购房者有一半以上集中在25-40岁这一年龄段,其中30-35岁的购房需求最旺盛。因此,我们认为人口年龄结构分布呈“正金字塔”形的城市,即20岁左右年轻人比重高,中老年比重低(如:北京、广州、杭州、厦门等),未来新房市场潜力较大;而人口年龄结构分布呈“枫叶”形的城市(如:天津、福州、大连、佛山等),未来新房市场潜力有限。

人口因素取决于城市的经济社会环境,是体现楼市需求的一个相对稳定的“常量”,短期内不容易改变。而动拆迁则是影响市场需求的一个“变量”。近年来,为了平衡商品房投资下滑,政府重点推进了棚户区改造,这本质上就是通过动拆迁增加市场需求,同时拉动投资。那么,旧城改造的空间究竟有多大呢?

首先,需要了解各重点城市的旧房规模。以中原长期监测的40重点城市为例,我们通过第六次人口普查的数据资料,分析这些城市的旧房规模。我们定义,房屋建筑年代在1979年之前(距今35年以上)的房屋属于拆迁概率较大的“旧房”,当然,在这之中需要去除1949年以前修建的房屋,因为这些房屋很有可能属于历史建筑,不能拆除。通过这些资料,我们可以预估到2030年,40重点城市中还有多少有可能被拆除改造的房屋。

将40城市按照1949-1979年间的建筑面积由高到低排序,越靠前的城市旧改空间越大。显而易见的时,排名前10的城市中,四大一线城市居其三,仅深圳不但没有位列其中,而且排名相当靠后。可以推断的是,尽管深圳当前楼市火爆,但是旧改的红利深圳很难吃到,因为他是一个伴随着改革开放成长起来的年轻城市,年轻既给了他惊人的爆发力,却有限制了他新陈代谢的空间。除了一线城市外,我们认为在榜单中排在前15位的城市,都有较大的旧改空间,由此能够释放出来的住房需求也是相对可观的。

如果伴随着旧城改造的节奏,近10年内符合我们界定的老旧住房拆除1/5,再以户均3口人计。那么我们推算(按照当地人均住房面积解决住户的居住问题),在排名相对靠前的城市中,仅凭借旧房拆迁安置就可以消化既有新房存量的30%-80%,这些城市的房地产业在未来10年内将吃到旧改红利,前景看好。